1. 泥膜之争与MBBR技术的兴起

在污水处理工艺中,生物处理技术可统一分为活性污泥法和生物膜法两大类。活性污泥法最早是英国克拉克(Clark)和盖奇(Gage)于1914年在曼彻斯特劳伦斯污水测试站发明并应用的。而生物膜法出现的时间比活性污泥法更早,1865年德国科学家发现了生物过滤处理作用;1893年英国有人将污水洒在滤料上,发展出生物膜反应器的最初模型;到1930年已经有很多生物膜反应器投入使用,较多的是生物滤池。

早期的一段时间内,生物膜法和活性污泥法是并驾齐驱的污水处理工艺。活性污泥法是类似均相的反应体系,其控制反应的措施如混合、供氧、回流等与化工工程类似,易于实践和控制;而生物膜法是非均相反应体系,其反应过程的控制涉及复杂的溶解氧和基质传质过程、微生物的非均相分布、载体材料的技术等,但早期理论、材料和装备上并未形成完善的技术准备,导致其相对难以取得可控的实用效果。因此,在随后的时间里,活性污泥法得到了持续的推广应用,生物膜法却经历了较长的困难期。特别是以固定床为代表的生物滤池和接触氧化法出现了材料和工艺上的严重缺陷:如生物滤池存在滤料选择和均匀布置难,环境卫生条件也较差,处理构筑物存在经常堵塞等缺点;接触氧化工艺则缺乏好用的填料和均匀的布水布气、生物膜容易堵塞、生物膜更新异常等情况,导致存在处理效率不高、出水水质不稳定的问题,因而在市政污水处理领域,生物膜法的应用被活性污泥法压过一头,应用规模也有所停滞。

自20世纪60年代,由于非均相系统传质控制理论的完善和载体材料学技术的发展,生物膜法技术的一些疑难问题得到了逐步的解决,以生物膜法为主的污水处理工艺又获得了新的发展,特别是移动床生物膜反应器( Moving Bed Biofilm Reactor, MBBR )的开发和应用,彻底改善了固定式生物膜法的固有缺陷,使得生物膜法的应用又得到了新的增长。

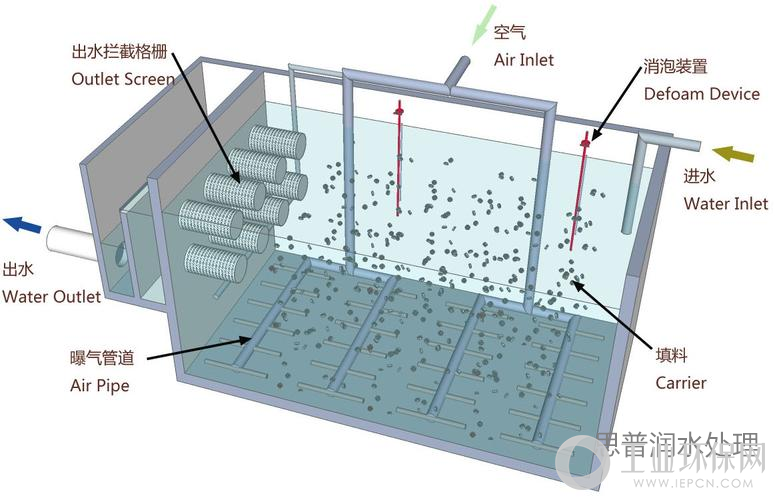

移动床生物膜反应器起源于20世纪80年代末的挪威,是一种新型污水处理技术,如图1.1所示,其核心部分就是以比重接近水的悬浮填料直接投加到反应池中作为微生物的活性载体,依靠缺氧池中的搅拌机混合作用、曝气池的曝气和水流的提升作用而处于流化状态,当微生物附着在载体上,漂浮的载体在反应器随着液体的回旋翻转作用而自由移动,污染物及水、气进入载体内部与微生物反应,从而达到污水处理的目的。MBBR技术从根本上改进了固定式接触氧化法的传氧传质不良及易堵塞的弊端,强化生化池深度脱氮除磷,实现经济、可持续的稳定达标。自1989年挪威STENSHOLT市政污水厂工程首次应用MBBR以来,至今全球已有超过600座污水处理厂采用MBBR工艺。

MBBR工艺的优点包括:

1、MBBR的填料比重接近于水,以圆柱状和球状为主,易于挂膜,不结团、不堵塞、脱膜容易。

2、悬浮载体上生物膜的活性较高,提高了系统的有机负荷和效率,出水水质稳定。

3、应用比较灵活,反应器形状多种多样,结构紧凑,占地面积小,在相同进水条件下MBBR容积只需普通曝气池的容积50%以下。

4、水头损失小,能耗低,运行简单,操作管理方便。

5、微生物附着在载体上随水流流动所以不需要污泥回流或循环反冲洗。

6、生物膜自然脱落,不会引起堵塞。

图1.1 MBBR反应器示意图

2000年初,MBBR技术由国外引进国内,陆续进行了相关研究和部分项目的使用,但出现了不少失败案例,使得MBBR工艺的国内推广受阻,特别是表现在:

(1)反应器中的填料依靠曝气和水流的提升作用处于流化状态,在实际工程中,很多项目容易出现局部填料堆积、填料分布不均的问题,影响系统的正常运行;

(2)由于悬浮填料的增加,对于搅拌器的扭矩力、耐磨性及对填料的破坏性等都有更加特殊的要求,普通的搅拌器(活性污泥法)基本都存在使用问题;

(3)反应器出水往往设置栅板或格网以避免填料流失,实际使用中,容易出现填料堵塞、填料对格网的磨损、格网的磨损等问题;

(4)大多数供应商的MBBR技术并未实现与污水处理工艺技术、出水全水质指标控制的融合,只是仅仅的填料增加,无法从系统上体现MBBR的整体技术优势。

直到2008年,思普润在无锡芦村污水处理厂首次成功将MBBR应用于国内大型污水厂的一级A提标改造中,在活性污泥系统中投加悬浮载体强化效果,突破了MBBR实际应用中包括流化与拦截在内的一系列工程问题,增加了行业的信心,MBBR才开始大规模推广。经过十余年发展,国内应用规模已达2500×104m3/d,在多个场景的应用中,MBBR都取得了突飞猛进的成果。2021年,MBBR工艺被收录入新修订的《室外排水设计标准》(GB 50014-2021),意味着其应用已得到行业的广泛认可。

图1.2 江苏无锡芦村污水处理厂

2. BFM工艺开发的内容及目标

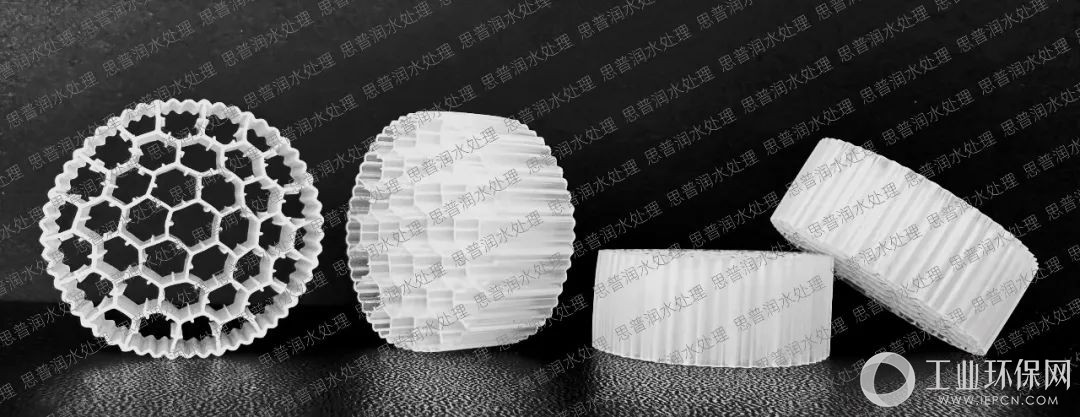

MBBR的关键技术之一是悬浮载体,其性能直接影响着污水的处理效果和投资费用。目前的悬浮填料大多是由聚乙烯制成的,比重接近于水,长了生物膜以后,在正常的曝气强度下极易实现全池流化翻动。悬浮填料的形状通常为球状、圆柱状或粒状,一般认为球状有良好的水力学特性,是最理想的形状。但受到生产技术的限制,有时将材料做成球状很困难;而圆柱状填料当其长径比为1时接近于球状,因此悬浮填料一般选择圆柱状,如图2.1所示,圆柱状填料的生物膜生长于受保护的内表面,生物浓度稳定,生物膜量大(10~25g/L);填料能够自由通畅地旋转,增加对水中气泡的撞击和切割;水流和气泡能够穿流填料的内部,加强老化生物膜的脱落更新,保持生物膜的活性。基于以上原因,从生产加工和微观生物膜生长环境的角度出发,圆柱状悬浮填料是最常用的MBBR填料。

图2.1 MBBR柱状悬浮填料照片

MBBR工艺根据微生物的存在形式,分为泥膜复合MBBR工艺(IFAS)和纯膜MBBR工艺(Pure MBBR),两者均为连续流,前者吸取了传统的活性污泥法和生物接触氧化法各自的优点而成为一种新型、高效的复合工艺处理方法,旨在强化生化池深度脱氮除磷,解决活性污泥负荷不足的问题;后者则完全通过悬浮载体生物膜去除污染物,主要解决污水处理构筑物占地大、流程长、效率低的问题。

泥膜复合MBBR工艺中,由于泥、膜共存,二者存在竞合关系,使得生物膜活性不能完全表达,工艺的本质仍为活性污泥法,污染物去除以活性污泥为主。以硝化细菌富集为例,泥膜系统中硝化细菌在悬浮载体上相对丰度一般为8%~20%,远远高于其在活性污泥中的相对丰度,体现了生物膜富集硝化细菌的独特优势。但受实际运行调控的影响,变化范围较大。纯膜MBBR工艺系统中悬浮载体上硝化细菌相对丰度一般为10%~25%,且不受悬浮态微生物竞争影响,生物膜性能得以充分释放,不仅除污效率高,其环境抗逆性也更强。

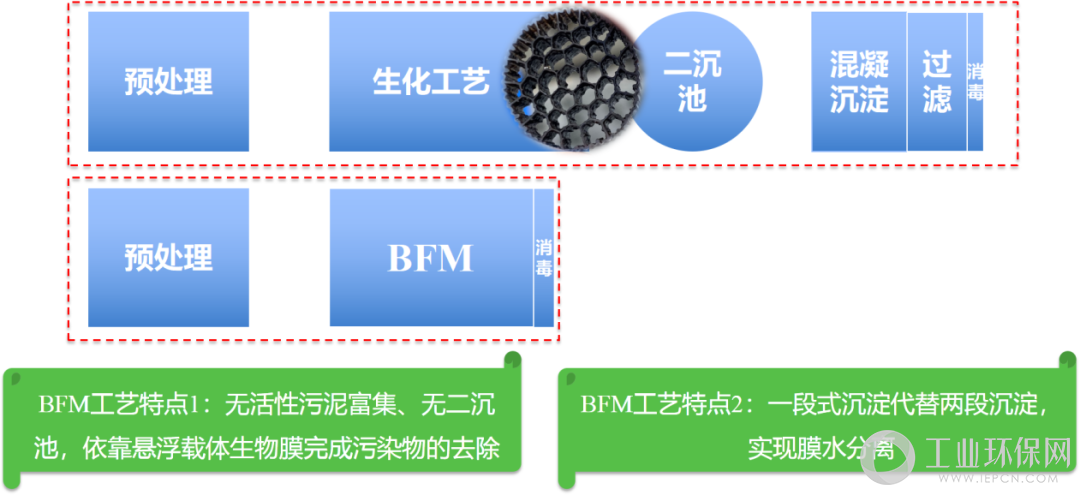

纯膜MBBR工艺的特点是不富集活性污泥,无需污泥回流,所以与泥膜复合MBBR工艺相比,在工艺流程上可不设二沉池,出水直接进入高效固液分离工艺,工艺流程更加集约,占地大幅缩减。

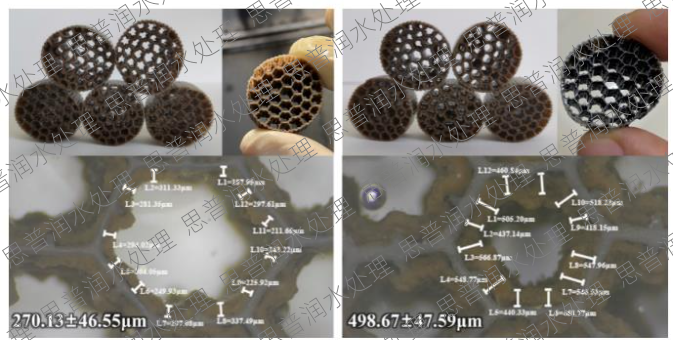

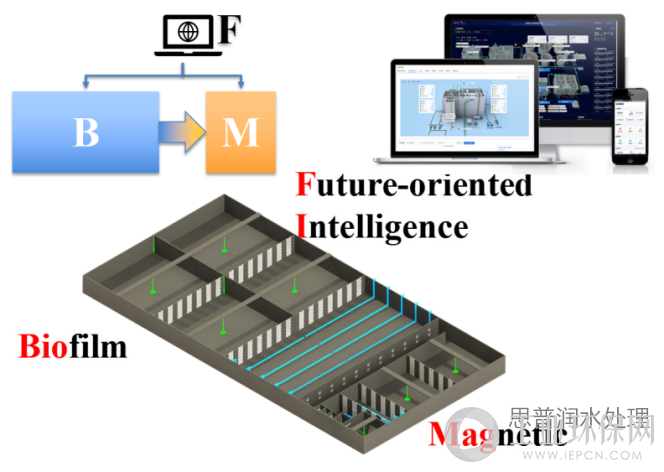

在纯膜MBBR底层技术的基础上开发BFM生物集效工艺,能够一步实现市政污水处理达类III类水的排放要求。BFM生物集效工艺主要降解COD、NH3-N、TN,该段出水的溶解性COD<30mg/L、NH3-N<1.5mg/L、TN<5mg/L、出水的SS<10mg/L、TP<0.3mg/L;BFM采用思普润具备知识产权的SPR型悬浮圆柱形的MBBR填料,如图2.2所示,其比表面积可达到1200m2/m3,最高填充率达到67%,能够促使反应器内的微生物浓度达到12g/L,系统的体积负荷超过MBR系统的体积负荷。BFM生物集效工艺通过智水优控系统实现超高效系统的稳定控制,基于多维效率因子建模,综合电气自控、云计算、物联网、大数据、移动互联等技术,实现了能耗分析、智能控制、数字运营、移动中控室等智慧化功能,提高了污水厂的运营管理和节能降耗水平。

图2.2 思普润SPR悬浮填料(左:泥膜系统;右:纯膜系统)

BFM生物集效工艺解决了纯膜MBBR系统中填充率更大,对于水力流化要求更高的问题、脱落生物膜黏性分离效率低问题、系统停留时间短对于控制要求高的问题。此外,BFM还创新地开发了适用于纯膜MBBR工艺的耐磨香蕉型搅拌机、新材料耐磨拦截筛网、专用曝气系统,提高了系统主体设备的耐用性和高效性,保障了工艺运行的稳定性和安全性。

图2.3 思普润BFM生物集效工艺

基于纯膜MBBR的BFM生物集效工艺实现了污水的集约化处理,相比于当前的活性污泥法为生化主体,附加高密度沉淀池、反硝化滤池技术以达到类Ⅳ类水排放要求的长流程污水处理工艺,BFM生物集效工艺属于极短流程达类IV或类III水排放要求的污水处理工艺,能够大大简化工程建设的复杂程度。在国内污水厂新、改、扩建缺地的背景下,形成了因地制宜实施的多种系统解决方案,有效解决了污水厂在提质增效过程中面临的缺地、高标准、高耗能/药、难稳定的问题。

3. BFM工艺VS其他常规工艺

长期以来,城市生活污水的二级生物处理多采用活性污泥法,它是当前世界各国应用最广的一种二级生物处理工艺,但是在多年的应用中,也发现了其具有以下不可克服的缺点:一是采用活性污泥法的项目,往往是抗冲击负荷能力弱、基建费及运行费高、能耗大、管理较复杂,易出现污泥膨胀现象,工艺设备不能满足高效低耗的要求;二是随着污水排放标准的不断严格,对污水中氮、磷等营养物质的排放要求较高,尤其是类Ⅳ类水排放标准的实施,以活性污泥法为主的具有脱氮除磷功能的污水处理工艺往往是多级反应池组合,并需要附加高密度沉淀池和反硝化滤池,这势必要增加污水处理的流程、基建投资的费用及运行能耗,并且使运行管理较为复杂;三是活性污泥法产生大量的剩余污泥,需要进行污泥无害化处理,增加了投资规模。

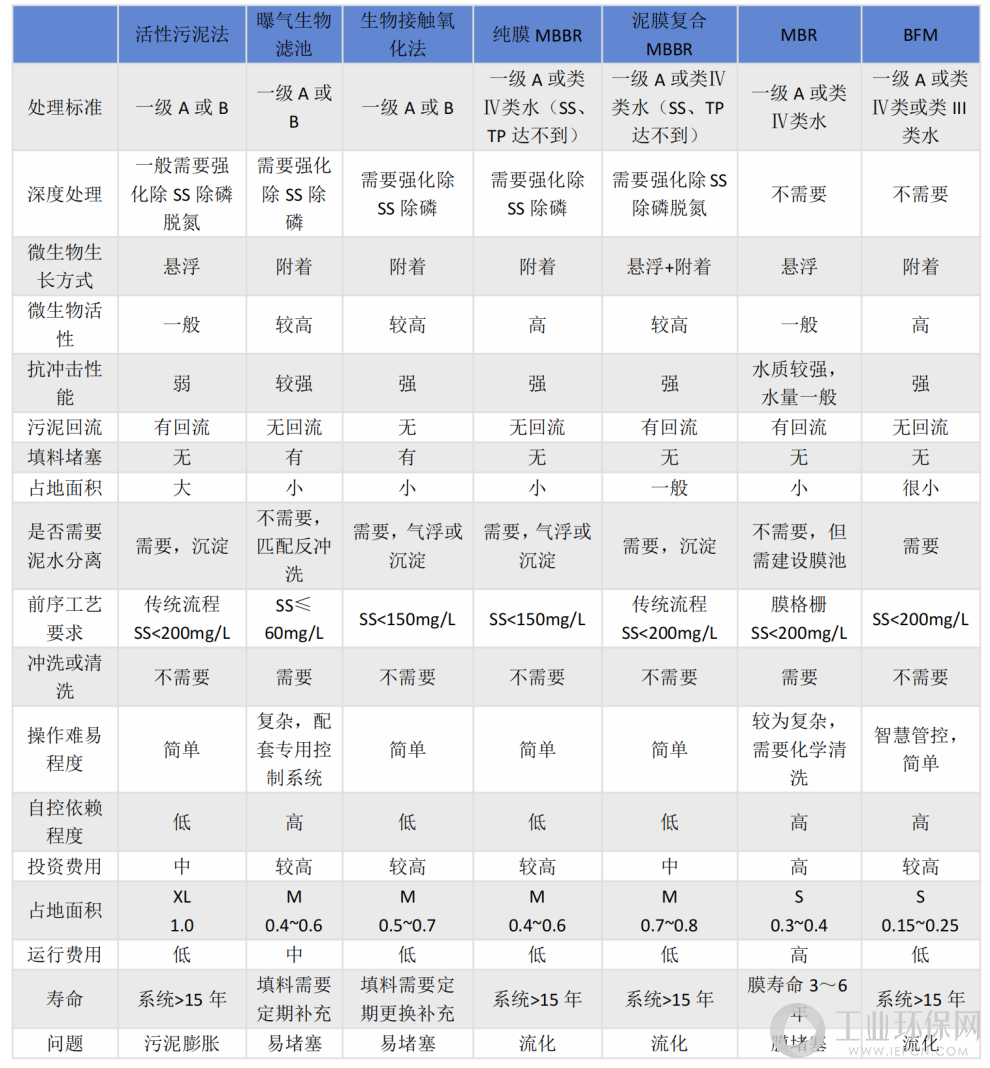

BFM生物集效工艺是典型的高效节地型工艺,相比传统活性污泥法,水线可最大节约80%占地,系统不再设置二沉池,将传统工艺的泥水分离与深度处理功能集成为一段沉淀;相比曝气生物滤池工艺,虽然均属于生物膜法,但BFM生物集效工艺不需要反冲洗,且对进水SS容忍度高,原水碳源损失小,运行费用低;相比于生物接触氧化法,BFM生物集效工艺不需要在池体内布置填料预埋件和框架,没有填料堵塞的问题,且微生物活性更高;相比于泥膜复合MBBR工艺,流程更加集约,生物膜性能得以充分发挥;相比传统纯膜MBBR工艺,优化了膜水分离技术,缩减了工艺流程,且对SS和TP能达到极限处理要求;相比MBR技术,运行能耗低,运行维护简单。BFM生物集效工艺与其他污水处理工艺的优缺点对比如表3.1所示。

表3.1 思普润BFM生物集效工艺与其他污水处理工艺的特点对比

BFM生物集效工艺通过对MBBR技术涉及的水力学流化控制、微生物学菌落特征、材料学载体材质、软件信息学等交叉学科的深入研究与技术开发,完善地解决了悬浮载体流化的定量参数化难点、理清了微生物的种群特征、提升了填料防破损性能和筛网耐磨损性能,形成了对MBBR技术常有应用问题的系统解决方案,并将MBBR技术与脱氮除磷污水处理技术深度结合,实现了短流程、高标准出水水质的污水处理工艺包。对于污水处理厂的建设项目,BFM生物集效工艺的具体优势还体现为:

(1) 极省占地:水线吨水占地<0.15m2/(m3·d-1),对于新建污水厂,最大可节约80%的用地,对于已有污水厂,最高可提量5倍。

(2) 处理高效:出水水质指标可达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中的一级A标准或类Ⅳ类或类III类水排放要求。

(3) 超快实施:系统既可以采用传统污水厂土建方式实施,也可采用模块化设计及安装,集成度高;若采用模块化方式,整体设计、制造、安装、调试周期<45d,适用于污水处理项目短时间内建成投运。

(4) 经济节约:当采用模块化方式时,系统吨水投资≤3000元,是常规全土建方式的50%-70%,可极大降低一次性投资费用,直接运行费用≤0.3元/m3。

(5) 管理简便:该技术抗冲击负荷能力强,能够短时耐受最高2倍负荷冲击,对SS耐受值短时最高为设计值的3倍;工艺流程短,运行维护简单,系统可靠性高,通过集成智能控制系统,实时掌握并分析污水厂运行现状,实现智能控制及稳定运行。

4. BFM工艺的应用分析

国家发改委、住建部等部门联合印发的《“十四五”城镇污水处理及资源化利用发展规划》,旨在有效缓解我国城镇污水收集处理设施发展不平衡不充分的矛盾,全面提升污水收集处理效能,加快推进污水资源化利用。而随着政策的不断贯彻实施,在城市管网的改造过程中,污水管网纳污能力将逐渐提高,原有污水厂需要扩容,但受剩余用地不足或不规则等问题限制,依靠传统工艺,难以完成新建。尤其面对厂区需接纳应急废水时,短时间内无法搭建完整处理系统,而思普润BFM生物集效工艺系统有效地解决了以上的实际需求和行业痛点,并在多种应用场景中证明了其高效性和安全性。

BFM生物集效工艺具有占地小,运行经济,使用维护简单,实施周期短,处理效率高,出水水质好等优势。同时,思普润通过对MBBR技术多年的研发打磨,完全攻克了普通MBBR技术的顽疾,BFM生物集效工艺相对于活性污泥法工艺的绝对优势更加凸显。

例如:青岛镰湾河污水厂设计规模8万m3/d,分2期建设,目前该污水厂两期均已投入运行,进水量已达到满负荷,现有污水处理厂处理能力不足,需新增2万m3/d污水处理设施。经现场勘查,厂内仅有4300m2可用地,新建污水厂面临极度缺地的难题,要求各工艺段具备高效紧凑的特点,经过反复论证,选用了BFM生物集效工艺,实施后吨水占地仅0.215m2,出水稳定达到类Ⅳ类水标准。考虑到占地受限、进水(含工业废水)水质复杂、出水水质要求高(需达到地表准Ⅳ类标准)、需在4个月内通水达标等难题,采用BFM生物集效工艺为核心工艺,同时采用模块化设计,80 d完成了设计施工,20 d实现了通水达标。工艺流程为预处理+BFM+臭氧氧化+转盘滤池,总HRT仅为10 h,不设二沉池,除预处理采用土建形式,其余均采用模块方式,可以缩短建设周期。全厂出水COD、氨氮、TN、TP、SS分别为(21.86±3.26)、(0.44±0.24)、(10.19±1.37)、(0.09±0.03)、(4.77±0.89)mg/L,出水水质稳定达到地表准Ⅳ类标准,臭氧氧化和转盘滤池根据出水难降解COD含量间歇运行。

紧凑、应急型的污水厂新建不仅在北方地区需求紧迫,在南方低基质水质条件下更是如此。广东肇庆市端州区管网经整改后,污水处理量大幅度提高,但与之配套的污水处理厂面临容纳能力不足等问题,污水厂已启动扩建工作,但建设周期长、短期内溢流问题难以解决,为满足污水处理需要,端州城区蓝塘污水处理站新建设计规模3万m3/d污水处理设施,其核心难点在于占地、工期均十分紧张,思普润采用BFM生物集效工艺圆满完成了项目设计、实施、调试出水达标的目标,解决了项目难题,最终实现极限占地条件下的污水厂新建工作,水线吨水占地仅为0.067m2,出水执行一级A标准。

BFM生物集效工艺具有稳定、集约、经济、快速、智能的优势,解决了污水厂面临的用地紧张、运行不稳定、建设周期长等难题,适用于对占地、建设周期敏感的污水处理设施建设,如全地下污水厂建设、无二沉池类污水厂连续流改造、污水厂原厂区大规模提量等。因此,BFM生物集效工艺的技术经济竞争力推动了其在很多类型的项目应用上具备明显的优势,并为进一步的污水厂提标改造提供了更为节约实效的解决方案。

5. BFM工艺的发展前景

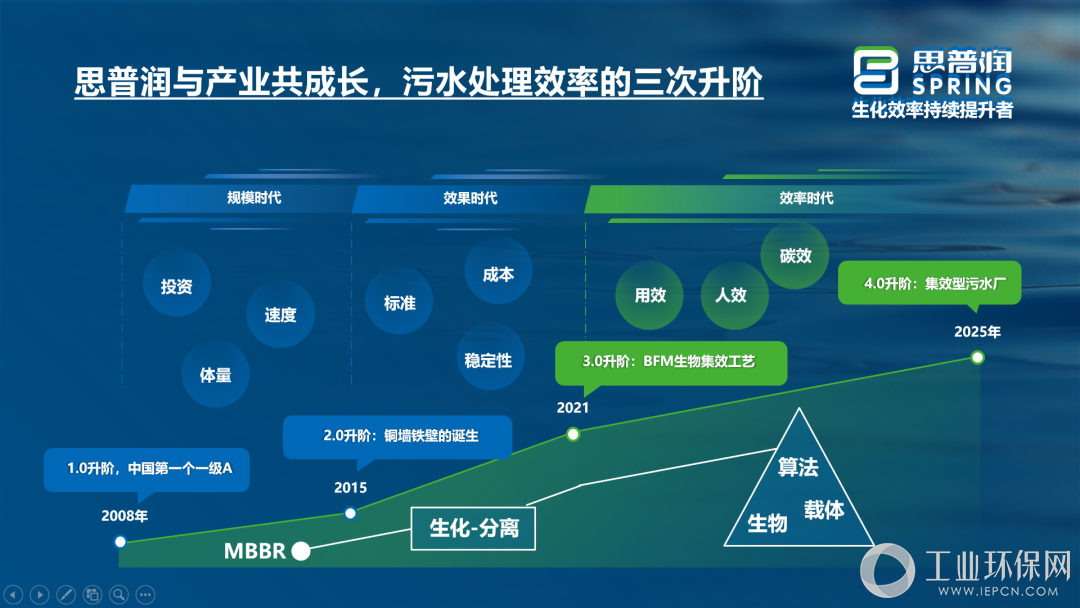

“十一五”期间,思普润在无锡芦村污水处理厂提标改造项目中实现了国内首个MBBR技术在大型污水厂的成功应用,探索出了成熟的MBBR应用技术体系。“十二五”期间,思普润通过持续的技术研发和实践应用,打破了常规MBBR的技术壁垒,实现MBBR应用的“铜墙铁壁”,进一步在青岛李河村污水处理厂等大型污水处理厂提标改造项目中实现了成熟MBBR技术的规模化应用。“十三五”期间,思普润进一步发掘MBBR技术的多场景应用,实现了MBBR技术在东莞樟村水环境治理项目上的成功应用。随着未来十四五行业进入“效率时代”,污水厂建设从规模时代、效果时代到效率时代,从增量时期到存量到期的转变,新时期污水处理厂建设将彻底摆脱以往粗放式、堆叠式形态,而转向“精耕细作、效率为王”的形态。在这样的背景下,BFM生物集效工艺成为思普润对MBBR技术多年的研发积累和应用实践所产生的革命性成果。

当污水厂将面临水质、水量同步提升的压力,BFM生物集效工艺因不设置二沉池,且无需污泥回流的优势,即可解决剩余用地不足或不规则、工期紧张等问题,且出水效果稳定。除应用于节地型污水厂新建外,BFM还可广泛应用于应急污水处理、SBR类污水厂改造、污水厂大规模提量、微污染水体治理、河道旁位治理等领域。

① 全地下污水厂建设。全地下污水厂的核心是投资和运维。BFM生物集效工艺流程短、占地紧凑、智能化水平高,可极大地降低建设投资成本且易于维护,管理简便。

② 无二沉池类污水厂连续流改造。对于SBR等间歇运行的生化工艺,由于BFM生物集效工艺无二沉池,可实现对上述工艺的替换,实现生化段的连续流运行。此外,BFM生物集效工艺也适用于MBR工艺改造,可以实现节能降耗。

③ 污水厂原厂区大规模提量。传统污水厂原池提量,主要受限于二沉池过水能力,提量一般低于1.5倍。BFM生物集效工艺无需二沉池,破除了二沉池对污水厂提量的限制,且由于B段高效的处理性能,满足了污水厂大规模提量2倍以上的需求。

④ 黑臭水体治理(含河道旁位治理)。黑臭水体可采用旁位治理、源头治理、末端治理等方式。BFM生物集效工艺实施速度快、应用灵活,可在短期内建立起对黑臭水体的有效应对措施。

⑤微污染水治理。微污染水通常为劣V类水体,由于其污染物浓度不高,传统活性污泥法很难富集微生物。宜采用生物膜法且最佳采用BFM生物集效工艺,根据具体需求实现TP、SS的稳定去除。

⑥ 工业废水处理。工业废水单独处理,面临的首要问题是占地。其次是工业废水水质波动大,出水标准多样化。BFM生物集效工艺可根据实际处理要求进行灵活布置,能够应对较强的水质、水力冲击,适用于工业废水处理;

⑦ 应急污水治理。随着我国提质增效、水环境综合整治的开展,新的污染源不断涌现。并且,城市雨污合流导致的汛期冲击也对污水厂的稳定运行构成了威胁。快速建立起新的污水处理设施是保障污水厂稳定运行,改善城市人居环境的重要手段。BFM生物集效工艺以其流程短、模块化安装、挂膜填料直接投加等方式,可在短期内快速建立污水处理设施,满足水环境治理的需求。

面向未来,随着国家《“十四五”城镇污水处理及资源化利用发展规划》不断推进,思普润将致力于建设绿色低碳的污水处理厂。思普润“BFM生物集效工艺”的Anammox+SND微生物系统(厌氧氨氧化+同步硝化反硝化)使烟台辛安河污水厂实现了主流的厌氧氨氧化效益,在大量削减外部碳源投加量的条件下,出水总氮平均值保持在2mg/L以下,开启了绿色“零碳”准IV水排放标准要求的污水处理技术先河,实现节能降耗与功能转型,积极响应污水资源化及碳中和目标的落地和实施。

思普润面向基础研究的生物膜研究院、面向技术引进的新产品研究所、面向智慧水务与工艺运行智能化的人工智能研发中心等研发团队,将共同助力思普润能源平衡厂的技术研发和建设,为实现水处理过程的可持续发展及碳中和贡献自己的力量,最终实现“创建人与自然和谐”的企业使命。

文章转载自 思普润水处理,如有侵权,可联系我们删除。

工业环保网APP/扫码下载

工业环保网APP/扫码下载